„Där HÄTTI und där WETTI si beschti Fründe gsi.“ Dieser Redewendung bin ich als Kind nicht selten begegnet.

Falls Sie des Schweizerdeutschen nicht mächtig sind: Hier die Übersetzung „HÄTTE und WÜRDE sind beste Freunde gewesen.“

Besonders als kleiner Junge hatte ich es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Verfehlungen mit scheinbar klugen Ausreden zu kaschieren. Das klang dann etwa so: „Wenn das Rad keinen Plattfuss gehabt HÄTTE, wäre ich pünktlich zum Abendbrot zu Hause gewesen.“ Oder: „WÜRDE die Lehrerin die Dinge besser erklären, wären meine Prüfungsnoten besser.“

Sie denken jetzt vermutlich: Schon klar, Ralph, erzähl das einem, der’s glaubt. HÄTTE und WÜRDE waren damals tatsächlich enge Verbündete.

Ich staune, wie ähnlich erwachsene Menschen heute argumentieren. Und zwar auch solche mit Millionengehältern (mein damaliges Taschengeld lag übrigens bei etwa 50 Rappen pro Woche).

Man hört es ständig in Fussballinterviews: „HÄTTEN wir das frühe Gegentor nicht kassiert, wäre das Spiel anders gelaufen.“

Und genauso in Unternehmen: „Bei einem attraktiveren Marktumfeld WÜRDEN wir unsere Ziele erreichen.“

Ist Ihnen aufgefallen, dass kein Gewinnerteam so spricht? Und auch keine Firma, die tatsächlich ihre Ziele erreicht?

Der Konjunktiv ist oft, nicht immer, aber oft, die Sprache der Verlierer.

Natürlich gibt es eine feine Linie. Höflichkeit wird häufig im Konjunktiv ausgedrückt. Ebenso der Ausdruck von Möglichkeit oder Wunsch, hier ist der Modus sogar notwendig.

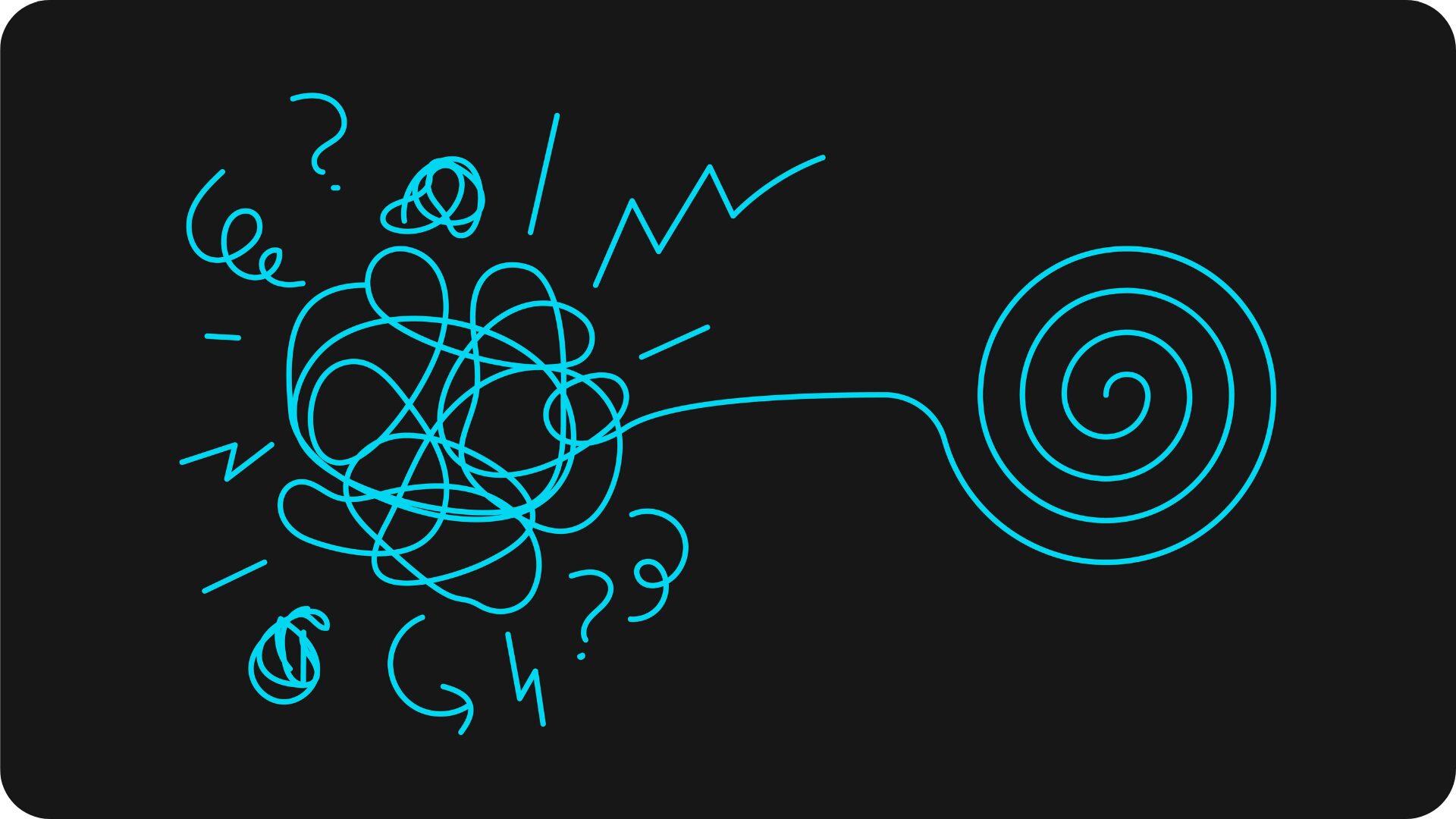

Doch im Gegensatz zum bewussten Einsatz bringt der inflationäre Gebrauch des Konjunktivs vor allem eines: Unklarheit, Unverbindlichkeit und sprachliche Nebelwände.

Im Grundsatz gilt: Klarheit ist wirksamer als sprachliche Unschärfen.

Ich ertappe mich fast täglich dabei, in die Möglichkeitsform zu rutschen.

Dann stelle ich mir zwei Fragen:

WÜRDE ein Gewinner so kommunizieren?

oder

Kommuniziert so ein Gewinner?

Ein fröhlicher Gruss, Ralph Hubacher